健康科普

———————————

中医中药 源远流长 呵护健康 世代相传

-

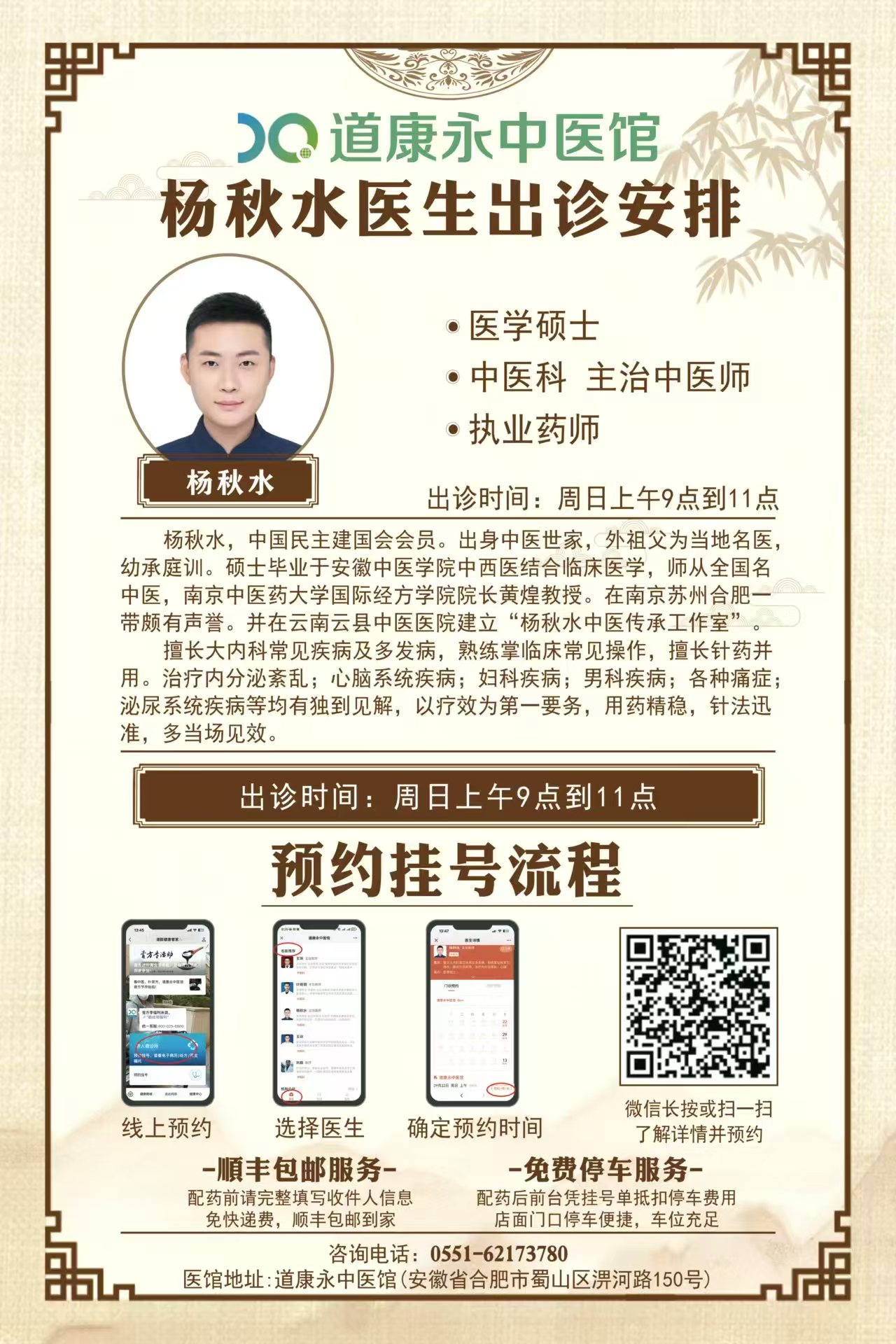

医学硕士 中医科 主治中医师 执业药师 中国民主建国会会员。出身中医世家,外祖父为当地名医幼承庭训。硕士毕业于安徽中医学院中西医结合临床医学,师从全国名中医,南京中医药大学国际经方学院院长黄煌教授。在南京苏州合肥一带颇有声誉。并在云南云县中医医院建立“杨秋水中医传承工作室”。 擅长大内科常见疾病及多发病,熟练掌临床常见操作,擅长针药并用。治疗内分泌紊乱;心脑系统疾病;妇科疾病;男科疾病;各种痛症泌尿系统疾病等均有独到见解,以疗效为第一要务,用药精稳,针法迅准,多当场见效。...

-

中医学博士 中医执业医师 安徽中医药大学针灸推拿学院教师,中国针灸学会慢病管理委员会委员,师从全国中医药高等学校教学名师、全国中医药专家学术经验继承工作指导老师胡玲教授。主持国家自然科学基金、安徽省自然科学基金、安徽省中医药传承创新项目等多项科研项目,发表论文20余篇,授权专利3项,获中国民族医药协会科技进步一等奖、安徽省教学成果三等奖。 擅长针药结合治疗和调理颈椎病、肩周炎、腰腿痛、关节炎、头痛失眠、月经不调、痛经、胃肠病(功能性消化不良、慢性萎缩性胃炎、肠易激综合征、克罗恩病、溃疡性结肠炎等)、脱发等。...

-

医学硕士 中医科 主治中医师 新安王氏医学第七代主要传承人,中华中医药学会学术流派传承分会青年委员,安徽省中医药学会五运六气专业委员会常务理事。 擅长小儿疾病(外感、咳嗽、哮喘、鼻炎、夜啼、慢性腹泻体质调理等)、呼吸系统疾病(咳嗽、哮喘等)、心脑血管疾病、胃肠道疾病、男科前列腺炎、过敏性皮肤疾病、妇科月经病、虚损病、肿瘤疾病的治疗以及调体膏方治未病。...

-

医学博士 主治医师 讲师 安徽中医药大学博士毕业后留校任教,曾侍诊于多位中医贤达包括长春中医药大学张驰老师,安徽中医药大学纵横教授,中国中医科学院博士后、中医儿科专家李中正教授等。学宗仲景,旁参《千金》《外台》并金元明清诸历代先贤。 擅长平脉辨证及针药并用治疗内科(呼吸系统、消化系统、心血管系统、内分泌系统以及失眠多梦、焦虑抑郁等心脑情志问题),妇科(月经不调、白带异常、盆腔炎等)儿科(小儿感冒、咳嗽、积食、腹泻等)各类常见病多发病,对于疑难病慢性病调理亦有一定心得体会。...