健康科普

———————————

中医中药 源远流长 呵护健康 世代相传

-

在杭州某三甲医院体检中心,39岁的王女士面对完全正常的体检报告却始终心慌气短。资深中医师陈沛文通过脉诊发现其心脉细弱如游丝,结合舌象淡紫、眼睑暗沉的体征,判断存在潜在的心血瘀阻。后续心脏造影检查证实右冠状动脉30%狭窄,这个现代仪器尚未捕捉到的早期病变,在中医诊断体系中已现端倪。这种跨越千年的诊断智慧,正在现代医学语境下展现独特的预警价值。 一、气血运行的时空记录仪 中医脉诊体系将人体气血运行状态具象化为28种基础脉象,每种脉象都是特定生理病理状态的时空编码。弦脉如按琴弦的触感对应肝气郁结,滑脉如珠走盘的流畅感指向痰湿内蕴,这些触觉密码经过历代医家临床验证,形成完整的诊断数据库。现代血流动力学研究发现,弦脉患者的末梢血管阻力指数较常人高出27%,而滑脉者的血液粘稠度普遍超标,传统脉象描述与现代检测数据呈现高度相关性。 舌诊系统则构建了人体内环境的全息投影。健康舌象的淡红舌薄白苔,本质上是黏膜细胞代谢周期与微循环状态的直观反映。当舌面出现裂纹状沟壑,往往提示长达...

-

现代医学昌明的今天,人们常陷入"有病看西医,养生找中医"的误区。实际上,中医既不是保健品的代名词,也不是西医无效后的备选项。当身体发出这些特殊信号时,及时寻求中医介入能收获事半功倍的效果。 一、亚健康状态的灰色地带 持续三个月以上的疲惫感如影随形,即便充足睡眠也难以缓解;反复出现的偏头痛像定时闹钟般准时光临;胃肠总在饭后唱"空城计",却查不出器质性病变。这些现代仪器无法捕捉的"隐形病症",正是中医擅长的领域。通过脉诊舌诊捕捉气血运行的微妙变化,运用针灸推拿疏通经络阻滞,配合个性化膏方调理脏腑平衡,往往能让这些困扰悄然消退。 某互联网公司高管张女士的经历颇具代表性:长期高压工作导致严重失眠,西医检查指标全部正常。中医师通过疏肝解郁的针灸配合酸枣仁汤加减,三周后睡眠质量明显改善,连带工作效率都得到提升。 二、慢性病的持久战 糖尿病患者的血糖波动像过山车,高血压人群的晨间峰值难以控制,类风湿关节炎每逢阴雨就"天气预报"。这些需要长期管理的慢性病,中医的...

-

中医养生不是高深莫测的理论,而是蕴含在衣食住行的生活哲学。这套传承千年的健康智慧,以天人相应的整体观为根基,在二十四节气更迭中教会我们与自然对话,在呼吸吐纳间完成对生命的滋养。当我们学会用中医视角重新审视生活,那些习以为常的日常行为,都在演绎着顺应天道的生存智慧。 一、昼夜节律中的生命密码 古人"日出而作,日落而息"的生活模式暗合现代生物钟理论。晨起时东方生发之气最盛,此时舒展筋骨能使阳气通达四肢百骸。正午小憩遵循"子午觉"养生原则,在阴阳转换的节点给身体充电。晚餐后亥时初刻的漫步,既助脾胃运化又顺应"阳入于阴"的自然规律。这些看似平常的作息安排,实则构建起符合人体气血运行的时间密码。 二、饮食起居里的养生玄机 饮食养生讲究"五谷为养"的智慧:一碗小米粥的温润滋养脾胃,三颗红枣的甘甜补益气血。咀嚼食物的次数暗合五行之数,每口饭菜咀嚼36次的做法,既促进消化又蕴含术数之道。冬季围炉煮茶的习俗,巧妙运用了"冬令进补"的养生法则,茶汤的温热与肉桂的辛散,在寒夜里为身体...

-

清晨的写字楼里,咖啡的醇香中飘散着艾草的清冽;深夜的直播间里,美妆博主在讲解穴位按摩手法;周末的市集上,穿着汉服的青年排起长队等待把脉问诊……这些看似矛盾的场景,正构成当代中国年轻人探索健康生活的新图景。当"朋克养生""啤酒泡枸杞"的戏谑逐渐沉淀,越来越多的年轻人开始认真凝视中医养生这座千年文化宝库,在快节奏的都市生活中,寻找属于东方智慧的平衡之道。 一、养生新浪潮:当Z世代遇见本草纲目 《中国青年健康消费报告》显示,90后、00后在中医理疗项目上的年均消费增速达37%,远超其他年龄层。这代成长于科技爆炸时代的年轻人,在体验过熬夜脱发、颈椎报警的生存困境后,开始用数据思维解构《黄帝内经》:用智能手环监测气血运行周期,用成分分析软件研究药膳食谱,甚至开发出融合AI技术的穴位定位APP。北京798艺术区的中医主题快闪店里,陈列着十二时辰养生盲盒;上海网红咖啡馆推出"阴阳调和特调",将茯苓、陈皮融入冷萃咖啡。这种传统与现代的碰撞,让《本草纲目》里的草木金石,焕发出赛博朋克...

-

中医,作为中华民族数千年的智慧结晶,曾在历史的跌宕中几经沉浮。自19世纪西方医学体系传入中国以来,中医经历了前所未有的挑战与变革。从被质疑为“落后”到逐渐被科学化验证,从边缘化到纳入国家公共卫生体系,中医的现代化转型不仅是一场医学革命,更是一部关于文明对话与自我突破的史诗。 一、碰撞与质疑:西医冲击下的存亡危机 19世纪末至20世纪初,随着西方医学知识的大规模传入,中医的理论体系和实践方式遭遇严峻挑战。彼时,部分知识分子提出“废医存药”的主张,认为中医理论缺乏现代科学依据。1929年,国民政府甚至一度试图通过《废止旧医案》全面取缔中医。在这一背景下,中医界展开自救行动,张锡纯等医家提出“衷中参西”理念,尝试将西医解剖学、药理学与中医辨证思维结合,著成《医学衷中参西录》,为中医科学化埋下伏笔。 二、涅槃重生:制度保障与科学验证 新中国成立后,中医迎来转折性发展。1954年,毛泽东提出“中西医结合”方针,次年成立中医研究院(现中国...

-

在中国封建王朝两千余年的历史长河中,中医不仅承载着治病救人的使命,更与皇权统治、文化传承交织成独特的文明图景。从商周巫医分流的萌芽,到明清太医院的鼎盛,中医在皇权庇佑与政治需求的双重推动下,形成了兼收并蓄的医学体系,其发展轨迹中折射出中华文明对生命秩序的深层思考。 一、王权庇佑下的体系构建 商周甲骨文中记载的“疾年”“疾疫”,揭示了早期医学与祭祀占卜的共生关系。周代《周礼》确立的“医师掌医之政令”,标志着医学正式纳入国家治理体系。秦始皇焚书时独留医卜之书,汉武帝设“太医令”统辖全国医政,帝王对医药的重视,既出于维护统治阶层健康的需求,也暗含“君权神授需体魄永健”的政治隐喻。 唐代太医署的建立堪称里程碑:世界上首个官办医学院以科举形式选拔医学生,规定七年制教育周期与分级考核制度。宋代的校正医书局系统整理《黄帝内经》《伤寒论》等典籍,使散佚民间的医学智慧得以体系化传承。这种“官修典籍+教育机构”的模式,确保了...

-

在良渚古城遗址出土的骨针上,考古学家发现了距今5300年的针灸治疗痕迹。这些比甲骨文更古老的医疗器具,揭开了中华文明与生命科学深度融合的序幕。中医不只是传统医学体系,更是中华文明观察宇宙、理解生命的独特认知范式,它以天人合一的哲学智慧,将人体视为微缩的宇宙模型,在五千年的文明演进中构建起独特的生命科学体系。 一、甲骨裂纹里的生命图谱 殷商甲骨文中记载的"疾目"、"疾首"等病象描述,展现着先民对疾病的朴素认知。周代青铜器铭文中的"药"字,其象形结构暗合草木入皿的制药场景,揭示着早期药物学的萌芽。《山海经》记载的132种药用动植物,不仅构建起原始药物体系,更折射出先民"万物皆药"的生态智慧。这些散落在历史长河中的文明碎片,拼凑出中医认知体系的原始图景。 战国时期的《黄帝内经》完成了中医理论质的飞跃。其"阴阳五行"学说将人体生理功能与自然规律相对应,肝属木、心属火、脾属土的类比并非简单比附,而是建立在对人体器官功能特性的深刻观察之上。十二经络的发现,使针灸疗法从经验积累升华为系统理论。...

-

当古希腊医者用四体液学说解释人体时,华夏先民已在甲骨文中记载三十四种疾病诊疗实践。中医作为世界上唯一延续三千余年未断代的传统医学体系,其发展轨迹恰似长江九曲十八弯,既有《黄帝内经》确立的理论高峰,也有《伤寒论》应对疫病的实战突破,更暗含中华文明对生命认知的哲学升华。 一、天人相应的理论奠基(先秦-汉) 战国时期阴阳五行学说与医学实践相融合,形成"天人相应"的整体观。《黄帝内经》创造性地将人体十二经脉对应日月运行,五脏六腑暗合五行生克。张仲景在《伤寒杂病论》中建立的六经辨证体系,使外感热病诊疗首次具备完整逻辑链。马王堆帛书《五十二病方》显示,汉代已形成包括汤液、敷贴、熏蒸在内的完整治疗矩阵,其中记载的"角法"(拔罐雏形)至今仍在民间流传。 二、实证医学的范式突破(宋元-明) 宋代官修《太平惠民和剂局方》标志着中药制剂标准化进程,其中收录的藿香正气散、至宝丹等名方沿用至今。金元四大家突破经方框架:刘完素创"火热论"善用寒凉药,李杲发明"补土派"专治脾胃病,张从正则以汗吐下三法祛邪著称。明代吴...

-

中医,作为中国传统医学的代表,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。在中国古代,中医学科的发展经历了漫长的时间演变,形成了独特的理论体系和丰富的实践经验。本文将探讨中医在中国古代的发展历程及其对后世的影响。 一、起源与早期发展 中医的起源可以追溯到公元前3000年左右的原始社会。最初的医学实践主要依赖于人们对自然界的观察和对疾病的经验总结。在这个阶段,巫术和草药疗法是主要的医疗手段。随着社会的发展,特别是农业和城市的兴起,人们对健康和疾病的认识逐渐深化。 春秋战国时期(公元前770年—公元前221年),中医开始形成系统化的理论。著名的《黄帝内经》成为中医理论的奠基之作。该书不仅讲述了医学的基本理论,如阴阳五行学说,还涉及了生理、病理、诊断和治疗的方法,奠定了中医的基础。 二、汉代的繁荣与发展 汉代(公元前206年—公元220年)是中医发展的重要时期。汉朝的张仲景被誉为“医圣”,他的《伤寒论》对后来的中医理论和实践产生了深远的影响。书中系统地总结了疾病的病因、病机及治疗方法,特别是对伤寒病的研究,...

-

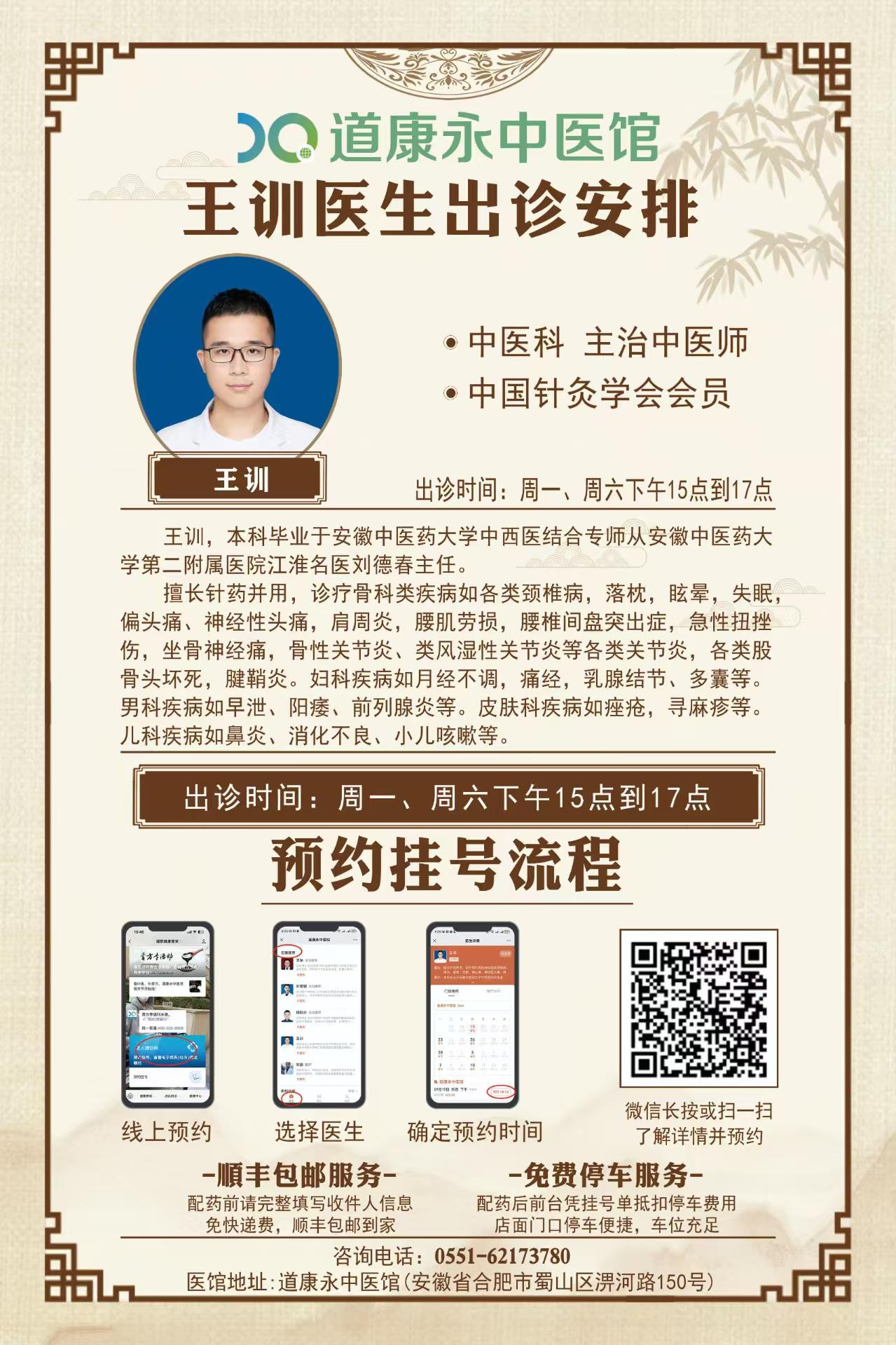

中医科 主治中医师 中国针灸学会会员 本科毕业于安徽中医药大学中西医结合专师从安徽中医药大学第二附属医院江淮名医刘德春主任。 擅长针药并用,诊疗骨科类疾病如各类颈椎病,落枕,眩晕,失眠偏头痛、神经性头痛,肩周炎,腰肌劳损,腰椎间盘突出症,急性扭挫伤,坐骨神经痛,骨性关节炎、类风湿性关节炎等各类关节炎,各类股骨头坏死,腱鞘炎。妇科疾病如月经不调,痛经,乳腺结节、多囊等。男科疾病如早泄、阳痿、前列腺炎等。皮肤科疾病如痤疮,寻麻等。儿科疾病如鼻炎、消化不良、小儿咳嗽等。...